NO CONTEXTO FAMILIAR

Compreendendo a família como um sistema relacional dinâmico

Repercussões da violência no sistema familiar

Intervindo junto às famílias que vivem e convivem com a violência

Esta unidade constitui-se no ponto de partida para você, aluno, poder compreender a família a partir da perspectiva sistêmica, em que evidenciamos sua dinâmica e a estruturade funcionamento de seus membros. Acreditamos que as intervenções realizadas pelos profissionais de saúde, que consideram a pessoa em seu contexto familiar, assim como em sua rede social mais ampla, garantem ações contextualizadas às singularidades das famílias e se tornam, por consequência, mais efetivas.

O CONCEITO DE FAMÍLIA COMO SISTEMA

A família, enquanto um grupo de pessoas, tem se constituído ao longo dos tempos como uma referência vital para o desenvolvimento humano no qual uma criança pode ser nutrida, cuidada e ensinada. Enquanto configuração e organização, esse grupo, denominado de família, foi sofrendo o impacto das mudanças da sociedade a partir do conjunto de valores e regras sociais predominantes que influenciavam diretamente no entendimento do papel dos indivíduos. Assim, ao longo do processo histórico humano, encontramos uma diversidade de formas, organizações, funções e papéis atribuídos à família, que foram se ancorando, seja numa perspectiva ideológico-religiosa, política ou econômica ou jurídica, seja sociológica, antropológica e também psicológica.

Hoje, observamos e convivemos com uma diversidade maior de configurações familiares que revelam explicitamente como esse grupo humano foi se moldando, principalmente, ao conjunto de valores éticos, morais e científicos que predominam na sociedade atual. Nesse processo histórico de mudanças e acomodações do grupo familiar, é importante destacar que o entendimento da família como uma matriz humana de identidade foi se sustentando e se afirmando com maior vigor a partir Século XVI.

Atualmente, a família é reconhecida por estudos científicos dos mais variados campos como uma das, senão a mais, importante rede social significativa de referência para o desenvolvimento humano. No marco dessas colocações, que apontam para as características da família quanto às mudanças, permanências e adaptações e dos estudos sobre família na perspectiva do pensamento sistêmico, que fundamentam o desenvolvimento da terapia familiar a partir da década de 1950, é que passamos a discorrer sobre a família enquanto um sistema singular, dinâmico e em constante desenvolvimento.

Entendemos a família como um sistema configurado por um grupo de pessoas que possui trocas afetivas, materiais e de convivência que dão sentido à vida daqueles que dela fazem parte. É um sistema aberto, ou seja, em constante troca com os contextos em que está inserida, em constante transformação e que se autogoverna a partir de regras por meio das quais o sistema se equilibra e se estabiliza.

Relacionado a isto, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002) aponta que o conceito de família não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Qualquer grupo cujas ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum, deve ser encarado como família. Nessa linha de pensamento, MINUCHIN (1990), terapeuta familiar reconhecido internacionalmente e um estudioso da família, afirma que a organização, a estrutura e os padrões de interação de uma família são responsáveis por selecionar e qualificar as experiências de seus membros.

Entender a família como sistema, significa reconhecer que cada família tem uma peculiaridade ou um “jeito de funcionar”, e que isto decorre do processo de organização que essa família estabeleceu ao longo do tempo, tendo como referências as suas crenças, valores e entendimento do que poderia ser uma família.

Nesse sentido, a família tem dois objetivos principais: um interno, que se refere à função de proteger seus membros e outro externo, ao transmitir a seus descendentes a cultura na qual estão inseridos. É importante destacar que as funções de “proteção” e “transmissão” se constituem em possibilidades de serem desempenhadas pelos diferentes integrantes da família, à luz de sua história familiar.

Toda família1, segundo Minuchin (1990, p. 57), tem “um conjunto invisível de exigências funcionais que organiza a interação dos seus membros, considerando-a igualmente como um sistema que opera através de padrões relacionais”. Por sua vez, o autor nos chama a atenção apontando que no interior da família os indivíduos podem construir subsistemas, havendo diferentes níveis de poder, a exemplo da ideologia presente no poder, a exemplo da ideologia presente no patriarcado, em que prevalece o domínio físico e decisório do homem nas relações familiares, sociais e comunitárias, afetando e influenciando decisivamente os demais integrantes da família, em termos de desenvolvimento psicossocial.

Destacamos que a família enquanto sistema é considerada uma unidade social que tem como tarefa principal ações de desenvolvimento de seus membros, tarefa esta que, enquanto forma e implementação, podem variar de acordo com os parâmetros culturais onde ela está inserida, mas sempre ela responderá a uma organização singular de funcionamento que vai se gestando ao longo do tempo. Nas obras de Maurício Andolfi, o autor define família como “um sistema de interação que supera e articula dentro dela os vários componentes individuais”. Ele nos traz um aporte importante quando defende que a família é um sistema entre sistemas e que é essencial a exploração das relações interpessoais e das normas que regulam a vida dos grupos significativos a que o indivíduo pertence, para uma compreensão do comportamento dos membros e para a formulação de intervenções eficazes.

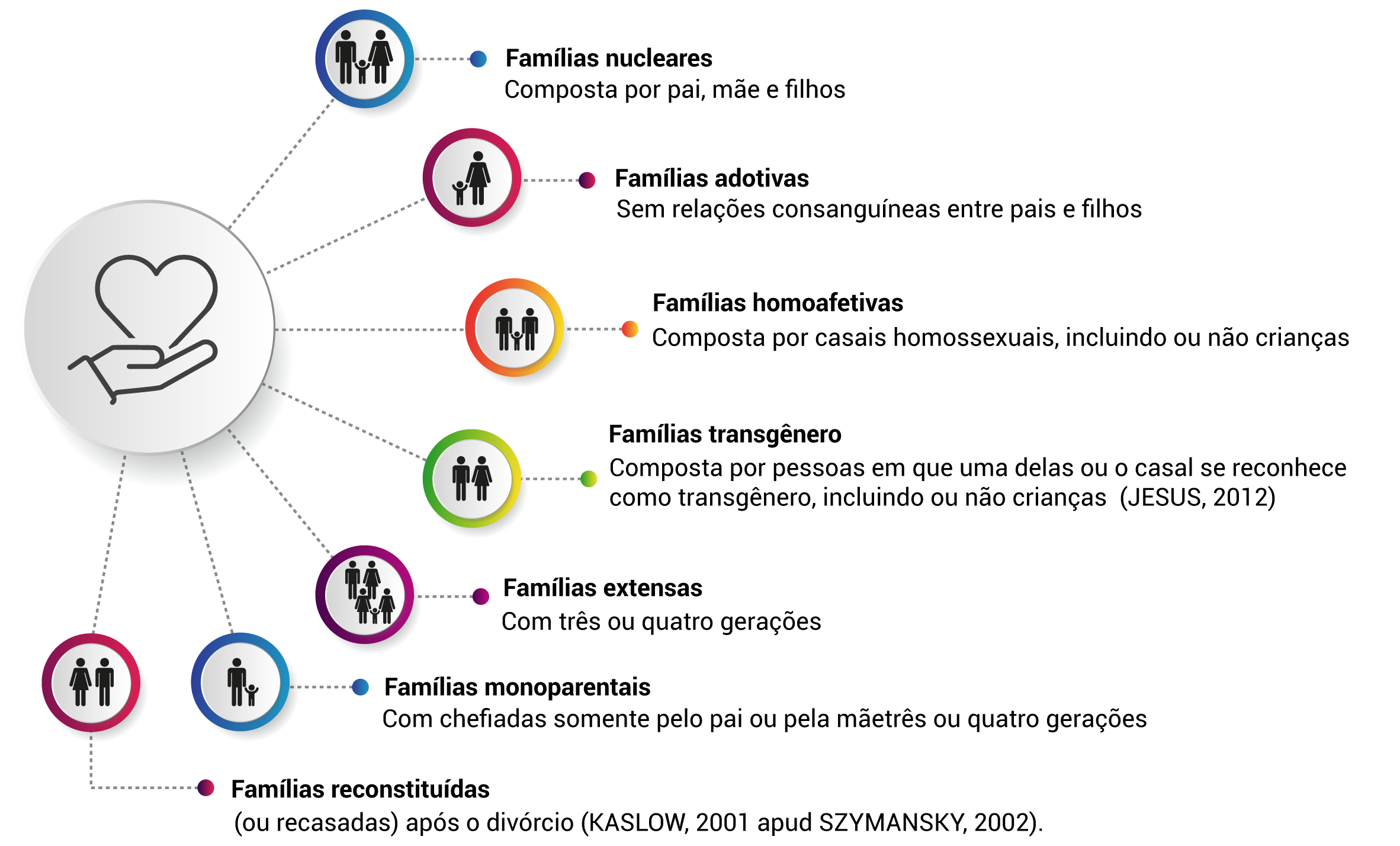

Existem diferentes configurações familiares, podendo ser:

Tendo como referências os conceitos acima apresentados sobre a compreensão de família enquanto sistema, é interessante aqui resgatar o conceito de sistema, proposto pelo Biólogo Ludwig Bertalanfly, quando diz que: “um sistema é um todo integrado cujas propriedades não podem ser reduzidas às propriedades das partes, e as propriedades sistêmicas são destruídas quando o sistema é dissecado” (VASCONCELLOS, 2009, p. 200).

Assim, quando pensamos ou refletimos sobre a família como sistema, todo o grupo familiar deve ser considerado, pois eles constituem uma trama relacional em constante interação se afetando mutuamente. Sob esse prisma, enquanto princípio de escuta da família, é que deve ser realizada a intervenção.

ESTRUTURA E DINÂMICA FAMILIAR

Neste item, convidamos você para adentrar na família, como um sistema relacional, composta por diferentes subsistemas: conjugal, parental e fraternal, em que cada um de seus membros desempenha diferentes funções e níveis de poder e é capaz de aprender novas habilidades.

Cada membro da família pode pertencer a diferentes subsistemas e em cada um deles aprende novas habilidades e desempenha diferentes funções, de acordo com o papel estabelecido em cada um deles (CERVENY; BERTHOUD; BERGAMI; LUISI, 1997; MINUCHIN, 1990). Vejamos, a seguir, os diferentes subsistemas e suas principais características:

Subsistema conjugal: geralmente é formado por duas pessoas que têm por propósito formar uma família. Cada cônjuge possui tarefas e funções que são complementares e recíprocas, vitais para o funcionamento da família. Deve ser desenvolvida uma relação de complementaridade e apoio. O casal pode ajudar tanto a desenvolver aspectos positivos quanto negativos em seu parceiro.

Subsistema parental: este subsistema se configura a partir do nascimento ou adoção do primeiro filho. Este é o momento em que o subsistema conjugal deverá desempenhar tarefas referentes à socialização da criança, sem perder as características de apoio que devem estar presentes no subsistema conjugal. Conforme a criança cresce, passa a ter novas exigências em torno do seu desenvolvimento que faz com que o subsistema parental se adapte e mude para atender as necessidades dos filhos. Assim, quando a criança é pequena as funções principais são a de nutrição e afeto. Na medida em que cresce, os pais têm a função de controle e orientação. Tanto na infância como na adolescência, as regras impostas pelos pais nem sempre são aceitas pelos filhos, até porque estes últimos mostram suas necessidades em diferentes graus de nitidez e também fazem exigências quanto ao comportamento dos pais. Os pais, fazendo uso de sua autoridade, devem guiar, nutrir e controlar de acordo com as necessidades dos filhos.

Subsistema fraternal: este subsistema passa a existir quando há uma irmandade, ou seja, caracteriza-se pelo nascimento ou adoção de um ou mais irmãos. Este subsistema permite que as crianças socializem e aprendam umas com as outras. As crianças aprendem como fazer amigos, ter aliados, negociar, cooperar e competir. Quando as crianças passam a ter contato com iguais pertencentes às relações extrafamiliares, elas levam o novo conhecimento, as novas aprendizagens para o seu subsistema fraternal. Por outro lado, se a família estabelece barreiras com o mundo extrafamiliar, os filhos podem ter dificuldades de se inserir em outros sistemas sociais.

Consideramos que compreender a estrutura de uma família necessariamente implica em conhecer sua dinâmica, pois ambas são faces da mesma moeda, na qual uma não pode ser compreendida sem a outra. Quando se menciona a estrutura está se referindo a certa organização que permanece no tempo, dadas às posições dos integrantes na família, bem como os papéis que eles desempenham nos diferentes subsistemas. Associado a isso, no processo de desenvolvimento do ciclo vital da família essas posições e esses papéis, que fazem parte da organização, são desafiados e são colocados à prova no jogo interacional da família, e a partir deste jogo é que há de se constituir a dinâmica familiar.

Cumpre destacarmos dois aspectos importantes da dinâmica familiar, principalmente quando falamos de interações ao longo do tempo. Explicitamente aqui, nos referimos às histórias dos vínculos afetivos construídos ao longo da história familiar e que se expressam através da forma como se dá a comunicação familiar.

A coesão do sistema familiar depende da comunicação que nele ocorre, uma vez que proporciona o ajustamento das diferentes partes que o constitui, a adaptação do sistema ao meio em que a família está inserida, sendo graças à comunicação e à informação que os sistemas delimitam as suas fronteiras (identidade) face aos outros sistemas (ANDOLFI, ÂNGELO; MENGHI; NICOLO-CORIGLIANO, 1987).

A título de conclusão deste ponto, gostaríamos de questionar o uso da palavra estrutura, pois este vocábulo faz referência a um processo rígido. No entanto, a estrutura familiar nada mais é do que aquilo que permanece ao longo do tempo, sustentado por regras, rituais, valores, crenças.

Por sua vez, a história dos vínculos afetivos construídos e a forma de comunicação familiar estão presentes na dinâmica da família. Assim, aludir à estrutura e à dinâmica familiar significa referir-se ao mesmo fenômeno, que é a família em constante movimento. Uma não pode ser pensada sem a outra.

OS DIFERENTES TIPOS DE FRONTEIRAS FAMILIARES

Neste item, gostaríamos de chamar a atenção para uma conceituação interessante, utilizada na terapia familiar, que é o conceito de fronteira do sistema ou dos subsistemas familiares

Esse conceito de fronteira alude a uma linha invisível que marca ou delimita o sistema, a partir das regras e tarefas de seus membros, outorgando, em certo sentido, a sua identidade.

Então, podemos afirmar que as famílias estão rodeadas por fronteiras, ou seja, por limites que, à semelhança de membranas semipermeáveis, permitem a passagem seletiva da informação, tanto entre os diversos subsistemas familiares, como entre a família e o meio sociocultural em que está inserida. Nesse sentido, considerar a presença das fronteiras permite estabelecer os limites e as trocas entre seus membros, gerando condições para a manutenção dos relacionamentos, assim como para que seus membros adquiram novas competências, tanto na relação com os outros subsistemas, como com pessoas externas à família (MINUCHIN, 1990).

De acordo com o autor supramencionado, as fronteiras de um sistema ou subsistema podem ser:

Tendo como referência o cotidiano das famílias, em termos de exemplo, convidamos você a pensar no subsistema conjugal, o qual deve conseguir construir uma fronteira (em termos de funcionamento) que o proteja da interferência e necessidades de outros sistemas ou subsistema, sendo que o casal deve ter seu espaço próprio para acolher um ao outro nas suas necessidades emocionais de adultos e de apoio mútuo.

Quando a fronteira em torno do casal é difusa, outros subsistemas, tais como filhos ou parentes afins, podem facilmente interferir no funcionamento do sistema conjugal, gerando um alto grau de tensão. Numa posição extrema, se o sistema conjugal tem uma fronteira rígida, ou seja, se não permite a entrada de informação ou trocas com os demais subsistemas, isto leva ao seu isolamento e, como consequência, ao aumento da tensão familiar (MINUCHIN, 1990).

Na prática profissional de acolhimento familiar é possível observar como as crianças muitas vezes constituem-se numa espécie de campo de batalha dos pais, de maneira a suprir suas próprias demandas emocionais em termos da necessidade de atenção que eles, como casal, não conseguem desenvolver. Este é um exemplo de fronteiras difusas que podem causar paralisia nos processos de desenvolvimento psicossocial dos envolvidos e por consequência sofrimento psíquico.

Assim, diante do que foi apresentado, convidamos você a pensar nas famílias atendidas em sua prática e observar, a partir da forma como seus integrantes se comunicam e se comportam, os tipos fronteiras. Veja que, a partir do reconhecimento das fronteiras, torna-se possível pensar em estratégias de ajuda, caso seja necessário.

Um exemplo no cotidiano da prática é quando, numa entrevista com a família, observam-se filhos desempenhando as funções do sistema parental, ou seja, quando o poder de decisão dos filhos ultrapassa as decisões dos pais. Este seria um exemplo de “fronteiras difusas” entre o sistema parental (pai e mãe) e fraternal (filhos). A estratégia de intervenção seria evidenciar essa inversão das funções, convidando os pais a compreender a importância das funções parentais tanto para o desenvolvimento da família bem como de seus integrantes.

A FAMÍLIA E AS MUDANÇAS AO LONGO DO CICLO VITAL

Nesta seção, apresentamos como a família evolui ao longo do tempo, evidenciando suas transformações, que ultrapassam diferentes etapas, tendo como funções primordiais o desenvolvimento, proteção e socialização dos seus membros. O caminho traduz-se no ciclo vital da família, em que são consideradas as tarefas de cada elemento, a presença de crianças e as suas idades.A definição de ciclo vital familiar é entendida como: “(...) o conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (idade dos pais, dos filhos, tempo de união de um casal entre outros) pelos quais as famílias passam, desde o início de sua constituição em uma geração até a morte do ou dos indivíduos que a iniciaram” (CERVENY et al., 1997, p. 21).

A definição de ciclo vital familiar é entendida como: “(...) o conjunto de etapas ou fases definidas sob alguns critérios (idade dos pais, dos filhos, tempo de união de um casal entre outros) pelos quais as famílias passam, desde o início de sua constituição em uma geração até a morte do ou dos indivíduos que a iniciaram” (CERVENY et al., 1997, p. 21).

A partir do pressuposto de que é importante estudar a família em seu contexto sócio-cultural, Cerveny et al. (1997) elaboraram a classificação das fases do ciclo com base nas famílias brasileiras. Essa pesquisa foi realizada no estado de São Paulo, entre 1996 e 1997 e resultou na seguinte caracterização:

A teoria do ciclo vital familiar descreve o processo de desenvolvimento do indivíduo integrado com o da família, sendo interessante apontar que nesse ciclo convergem três contextos (contexto do ciclo vital familiar, contexto intergeracional da família e contexto sócio-cultural), em que a pessoa cresce e acompanha o movimento concomitante à sua família (ANDOLFI et al., 1987).

Em continuação, reunimos, no Quadro a seguir, todas as funções da família nas diferentes fases. Os dados nele contidos são parâmetros importantes para visibilizar as tarefas principais na evolução das famílias, assim como o significado de quando se sobrepõem nas diferentes fases do ciclo vital. No referido Quadro, é importante destacar, também, a inclusão das fases de divórcio e recasamento, as quais têm se tornado uma presença regular no ciclo vital da família na contemporaneidade. Indo ao encontro disso, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2011) apontam para um aumento significativo no índice de separação de casais, o qual chega atingir 45,6% dos casamentos oficiais, quando comparado aos números de outros sensos.

ESTÁGIOS DO CICLO DE VIDA FAMILIAR

TAREFAS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Familia na fase de aquisição

Aceitar a responsabilidade emocional e financeira pelo "eu".

Comprometimento com o novo sistema.

Aceitar novos membros no sistema.

Formação do subsistema conjugal.

Entrar de acordo com as regras e metas.

Busca da independência financeira.

Estágio em que os adultos se tornam cuidados de outra geração.

Quando os pais não conseguem fazer a mudança para este estágio, junto às novas responsabilidades e desafios que suscitam, pode ocorre conflitos entre o casal.

Redefinir os novos papéis dos membros familiares para pais e avós.

Variações do ciclo vital:

a) Fase do divórcio

Aceitação da incapacidade de resolver os problemas e da própria participação no final do casamento.

Luta pela perda da família intacta.

Disposição para continuar um relacionamento coparental colaborativo.

Superação da mágoa, raiva e culpa.

b) Fase do Recasamento

Recuperação em relação à perda do primeiro casamento.

Aceitar os próprios medos, do cônjuge e dos filhos quanto à formação de uma nova família.

Aceitar um novo modelo de família com fronteiras permeáveis.

Cabe mencionar, que o modelo de compreensão da família em fases, não é linear. Embora ocorra na dimensão linear do tempo, deve-se sempre visualizar a relação de três ou mais gerações convivendo juntas, passando pelos momentos de transição entre uma fase e outra do ciclo da vida, já que, inevitavelmente, um evento em uma geração afeta todas as outras.

De maneira complementar, as pesquisadoras Carter e McGoldrick (1995), apresentam em seu livro “As mudanças no ciclo de vida familiar – Uma estrutura para a terapia familiar”, uma figura que consideramos didática para visualizar a evolução da família ao longo do tempo, apresentando dois aspectos importantes que o acompanham: os estressores verticais e os estressores horizontais, conforme mostra a Figura a seguir.

Considera-se um “estressor vertical”, em um sistema familiar, a presença de padrões de relacionamento e funcionamento que são transmitidos de uma geração para outra, incluindo as atitudes, tabus, crenças e rótulos que acompanham ao longo da história da família. O fluxo do “estressor horizontal”, no sistema, é oriundo das ansiedades provocadas pela elevação da tensão na família, conforme seus membros avançam no tempo, incluindo estresses desenvolvimentais previsíveis (transições no ciclo da vida), bem como os eventos imprevisíveis (mortes precoces, doença crônica, violência).

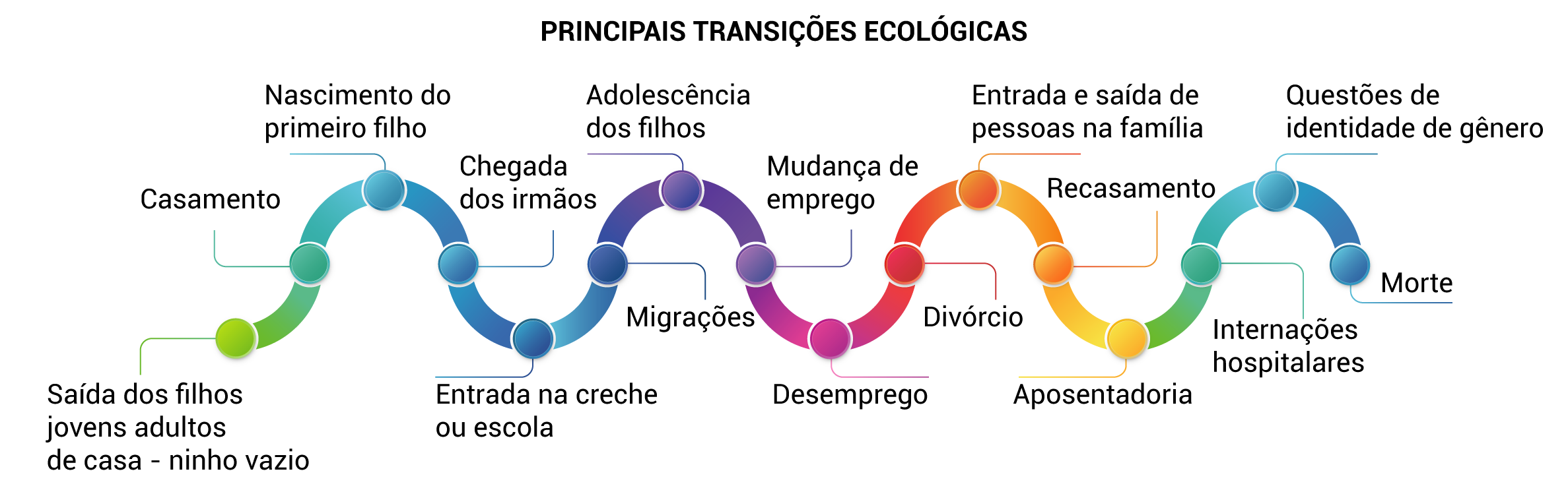

Para finalizar este ponto, destacamos o que as autoras Carter e McGoldrick (1995) denominam de transições ao longo do ciclo da vida e que entendemos que este conhecimento poderá lhe auxiliar em sua prática. A passagem de uma fase para outra, no ciclo vital da família, é denominada de transição ecológica.

Assim, podemos ter:

Transições Normativas: que são os períodos de mudanças de papel ou de ambiente esperadas dentro do ciclo de vida da família, de acordo com a cultura ou subcultura;

Transições Não-normativas: transições não esperadas, ou as esperadas que ocorrem fora do tempo previsto em uma determinada cultura ou subcultura.

Veja no Quadro a seguir uma relação das principais transições ecológicas observadas nas famílias brasileiras. Embora tenha transições que são esperadas, sua acomodação pode gerar diferentes níveis de estresse em que, dependendo da história da família, podem tanto auxiliar em seu desenvolvimento, como desestabilizar totalmente uma estrutura familiar.

Diante das informações até aqui tecidas, gostaríamos de destacar que esta proposta de pensar a família na perspectiva do ciclo vital é um instrumento eficaz, pois abre possibilidades de questionamentos valiosos no processo da intervenção familiar. Chamamos a atenção para que esta proposta seja utilizada com alguma cautela, já que comporta riscos de “normalização” e fragmentação da realidade familiar quando aplicado numa perspectiva simplista e linear que escamoteie a individualidade de cada família, tendo em vista que todas estão sujeitas a situações de estresse, de mudanças, passando ao longo do seu ciclo por várias crises.

Nesse sentido, as famílias que apresentam predomínio de fronteiras nítidas entre os subsistemas permitem a passagem de informação entre si e também com o sistema familiar e o meio em que está inserida (vizinhos, serviços de saúde, entre outros), tornando-se flexíveis. De modo diferente, o motivo pelo qual as famílias não conseguem evoluir para as fases subsequentes, pode estar relacionado ao fato delas estarem fechadas ou abertas excessivamente, não encontrando caminho para essa co-evolução. Essas famílias podem entrar num processo de desestabilização, que pode cristalizar-se em sofrimento psíquico de um ou mais dos seus integrantes.

Assim, aconselhamos sempre lembrar que as mudanças familiares acompanham as transformações quer no plano social, econômico e cultural, que ocorrem tanto no contexto nas quais elas estão inseridas como na sociedade de um modo geral.

Esta unidade teve por objetivo principal trazer conhecimentos sobre o funcionamento das famílias enquanto sistemas relacionais dinâmicos e em constante transformação. Procuramos trazer as informações que consideramos importantes para sua prática no contexto de uma equipe multidisciplinar que acolhem famílias na atenção básica à saúde. É um tema vasto, instigante, complexo e importante, sobre o qual se tem uma diversidade de literatura à disposição. Por isso, incitamos você a aprofundar os conteúdos fornecidos, acessando as referências de apoio apresentadas ao longo desta unidade.