E PERSPECTIVA RELACIONAL DE GÊNERO

O objetivo de aprendizagem desta unidade é discutir as peculiaridades da violência contra as mulheres e os homens na vida adulta.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO E A MULHER

Desde a primeira metade do século XX os direitos humanos têm sido tema de debate em quase todo o mundo. Diversos países têm adotado políticas e diretrizes para garantir que toda pessoa seja protegida de violações e violências que possam degradar física, emocional e espiritualmente a vida humana. O Brasil tem participado desses avanços e é um dos países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.

Um dos direitos humanos mais violados em várias partes do mundo é o da mulher, apesar das várias declarações, políticas, diretrizes e dos compromissos assumidos por muitos países em relação à garantia dos seus direitos. Os marcos mais importantes em relação a essa garantia incluem a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher da ONU (1984), a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher (CONFERÊNCIA, 1995) e a Conferência Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (CONVENÇÃO, 1995).

O Brasil reconhece que a violência contra a mulher é uma violação grave, a qual compromete a saúde e a qualidade de vida desse grupo, e assume o problema como uma questão de saúde pública.

Compreender a perpetuação do complexo fenômeno social que é a violência contra a mulher implica reconhecer que ele está profundamente arraigado à cultura de determinadas sociedades, nas estruturas institucionais sociais e políticas, nas quais as relações de poder existentes entre os gêneros são historicamente desiguais.

Outro aspecto que poderia explicar a perpetuação da violência contra a mulher seria da ordem da estrutura sexo/gênero, do aprendizado dos papeis sexuais do homem e da mulher, que são usados como justificativas para determinados comportamentos violentos contra as mulheres. Os principais agressores das mulheres têm sido maridos, ex-maridos, namorados e ex-namorados. Nestes casos, as relações interpessoais são marcadas pela opressão e por pouca autonomia das mulheres. Mas os agressores também podem ser pais, irmãos e outras pessoas do gênero masculino, configurando uma forma mais comumente conhecida de violência de gênero, comumente denominada violência doméstica e (ou) violência intrafamiliar.

Estima-se que 12 milhões de mulheres são vítimas de violação, violência física ou perseguição por seu parceiro íntimo a cada ano, e têm de duas a três vezes mais probabilidade que os homens de experimentar lesões por essas violências sofridas. Igualmente, têm maior possibilidade de sentir medo de sofrer novamente violência física e (ou) sexual, e o duplo risco de ser assassinadas por seu parceiro.

No Brasil, uma dentre cada cinco mulheres declara já ter sofrido algum tipo de violência de gênero perpetrada por algum homem em sua vida (REICHENHEIM, 2006). O que se percebe, em geral, nos atendimentos a meninas e mulheres em situação de violência na área da saúde, nas delegacias de polícia e na área da assistência social, é que a agressão ocorre principalmente por serem mulheres.

Essa violência, que é comum em nossa sociedade, assim como em outras, aponta para o fato de que o sexo feminino ainda é visto como inferior, ou aquele que deve se subordinar às ações do sexo masculino, considerado superior. Em estudo conduzido com homens, a fim de analisar a violência entre parceiros íntimos, Alves e Diniz (2005) concluíram que os participantes apoiaram-se no processo de socialização do homem e da mulher para definir a função de marido e de esposa. Basearam-se ainda em uma perspectiva assimétrica e hierarquizada, em que os referenciais de masculinidade e a inadequação da mulher ao seu papel social foram utilizados como explicação para o uso da violência na relação conjugal. As formas de violência contra a mulher podem conjugar violência física, sexual, psicológica, violência institucional e patrimonial.

O que se percebe, em geral, nos atendimentos a meninas e mulheres em situação de violência na área da saúde, nas delegacias de polícia e na área da assistência social, é que a agressão ocorre principalmente por serem mulheres. Essa violência, que é comum em nossa sociedade, assim como em outras, aponta para o fato de que o sexo feminino ainda é visto como inferior, ou aquele que deve se subordinar às ações do sexo masculino, considerado superior. Em estudo conduzido com homens, a fim de analisar a violência entre parceiros íntimos, Alves e Diniz (2005) concluíram que os participantes apoiaram-se no processo de socialização do homem e da mulher para definir a função de marido e de esposa.

Basearam-se ainda em uma perspectiva assimétrica e hierarquizada, em que os referenciais de masculinidade e a inadequação da mulher ao seu papel social foram utilizados como explicação para o uso da violência na relação conjugal. As formas de violência contra a mulher podem conjugar violência física, sexual, psicológica, violência institucional e patrimonial. A violência perpetrada pelo homem contra a mulher é um dos tipos de violência de gênero, que muitas vezes está ligada à baixa escolaridade da mulher, à dependência econômica de seu parceiro e às outras responsabilidades impostas, dentre elas o cuidado familiar.

A atitude de desafiar algumas das responsabilidades que lhe são delegadas ou de “descumprir” as normas sociais baseadas nas relações de gênero pode ser usada como “justificativa” para esse tipo de violência.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO E O HOMEM

A masculinidade, situada no âmbito do gênero, representa um conjunto de atributos, valores, funções e condutas que se espera de um homem numa determinada cultura. Em várias sociedades, a socialização dos homens e a incorporação dos atributos masculinos se caracterizam por processos violentos, o que nos leva a considerar que a violência assume um papel de construção da própria masculinidade. Culturalmente, porém, a percepção do uso da violência física pelos homens pode ser diferente, pois em alguns contextos culturais pode ser simbolicamente valorizado e, em outros, pode ser repudiado, denotando fraqueza e inferioridade (CECCHETTO, 2004).

Essas são as primeiras pistas para responder à seguinte pergunta: por que os homens são os principais atores envolvidos em situações de violência, tanto como autores da agressão quanto como quem as sofre?

Se considerarmos essa questão com um olhar sociocultural, poderemos concluir que isso ocorre porque eles são influenciados por características de “ser homem” presentes em modelos culturais de masculinidades.

O fato de estudos encontrarem uma forte associação entre masculinidade e violência não pode fazer com que fixemos estereótipos de que ser homem é ser violento. Devemos considerar que junto ao modelo predominante de masculinidade, presente em cada sociedade, há modelos alternativos para considerar o que é ser homem. Nessas alternativas de masculinidade, a violência pode não ser preponderante, mas é importante levar em conta que individualmente os homens podem atribuir diferentes sentidos aos padrões de masculinidade.

Gomes (2003) observa que em algumas sociedades surgiram tensões entre homens ao buscarem manter o poder do macho no âmbito das relações íntimas, atendendo aos padrões tradicionais, e a possibilidade de se viver uma sexualidade associada à afetividade numa relação igualitária. Essas tensões foram descritas como a “crise masculina”. Segundo o autor, independentemente do fato de existir ou não uma crise da masculinidade, não se pode desconsiderar que, junto aos resquícios desses padrões, avista-se a possibilidade de se pensar a sexualidade masculina tomando por base outros referenciais.

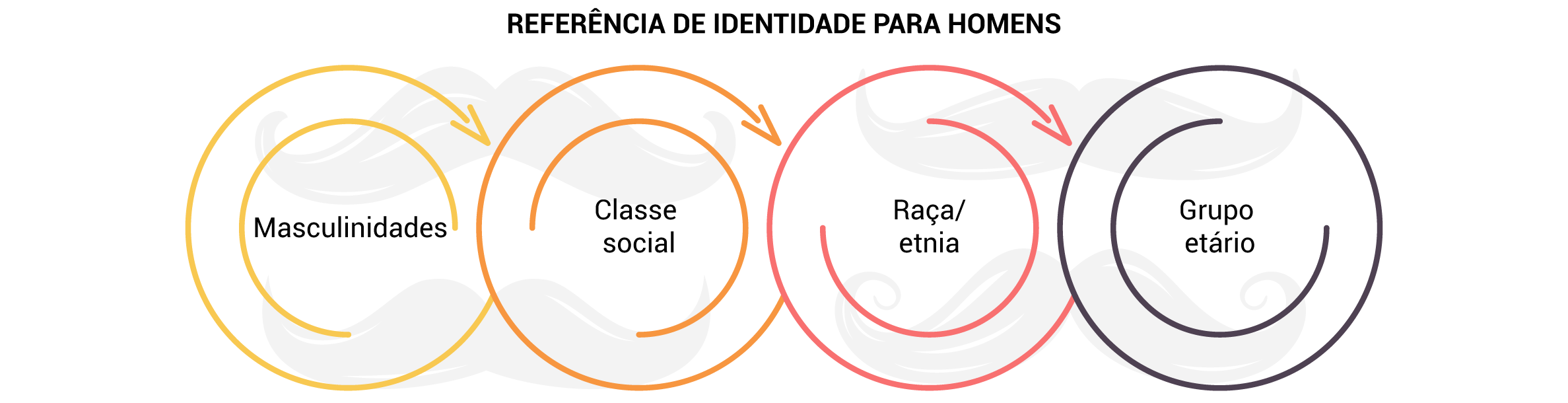

Outro aspecto importante a ser levando em conta na discussão é que a masculinidade não é a única referência de identidade para os homens. Junto a ela, existem outras, como classe social, raça/etnia e grupo etário. Assim, o status de ser homem também é influenciado pela classe social em que ele se situa, pela etnia/raça a que se filia e pelo momento de vida por ele vivenciado. Mas, apesar de todas as mudanças, os homens mantêm um discurso do senso comum que toma como referências de masculinidade padrões tradicionais para a construção de suas identidades, que incluem: poder, agressividade, iniciativa e sexualidade incontrolada.

A dominação e a heterossexualidade costumam ser os eixos em que se baseia a masculinidade hegemônica. Nesse modelo, dentre as suas principais características, destacam-se as seguintes: a força; o poder sobre os mais fracos (sobre as mulheres ou sobre outros homens); a atividade (entendida como o contrário de passividade, inclusive sexual); a potência; a resistência; a invulnerabilidade. Welzer-Lang (2001) observa que na educação dos meninos, ocorrida nos espaços masculinos – entendidos como lugares de homossociabilidade, como pátios de colégios, clubes esportivos, bares e prisões –, costuma-se incutir nos pequenos homens a ideia de que, para ser um (verdadeiro) homem, eles devem combater os aspectos que poderiam fazê-los ser associados às mulheres.

Características da masculinidade hegemônica, como a força e o domínio, ajudam-nos a compreender a violência tão presente nas relações homens-homens e homensmulheres. É possível observar que a violência masculina não se reduz aos atos físicos; tampouco se revela de maneira explícita. Então, é importante considerar que há níveis de violência psicológica nas relações entre os gêneros, bem como ocorrem atos nessas relações que – embora não sejam reconhecidos como violência – violam o ser humano.

Embora esse aspecto seja menos estudado, os homens também são vítimas nas relações heterossexuais, desmistificando a ideia de que somente as mulheres são agredidas. Além disso, a violência não ocorre somente nas relações entre homens e mulheres, mas nas relações homoafetivas, entre travestis, transgêneros, transexuais, apesar de o conceito de violência de gênero no sentido do sexo biológico não abarcar propriamente esses comportamentos.

Uma das queixas mais frequentes dos homens sobre suas parceiras íntimas diz respeito à violência psicológica, principalmente quanto a ofensas e humilhações que atingem a autoestima deles, desqualificando-os como homens e como seres humanos, causando mágoas e frustrações. A maioria dessas desqualificações cobra dos homens um desempenho de acordo com os rígidos esquemas de gênero em que toda a sociedade está imersa – por exemplo, dizer que ele não está sendo homem o bastante quando não traz dinheiro para casa, que é um pai fracassado, que é pouco corajoso, comparando-o a outros homens etc.

A virilidade, então, é uma noção eminentemente relacional, construída diante dos outros homens, para os outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino, e construída, primeiramente, dentro de si mesmo. Descrever a relação entre violência e masculinidade sob uma perspectiva sociocultural e, portanto, desnaturalizá-la, torna-nos potentes para transformar o modelo hegemônico de masculinidade, dando voz e vez a outras masculinidades possíveis. Considerar fatores culturais promove a incorporação de práticas que levam à reflexão sobre valores e ao que eles geram em termos de condutas.

Voltar-se para uma aproximação de gênero implica requalificar o agrupamento “homens”, construindo um leque novo de questões para pensar homens e mulheres como sujeitos com necessidades a serem consideradas em todas as formas de interação. Se a tomada dos homens como objeto, para entendê-los e também às mulheres, representa o esforço de realizar a categoria gênero, o produto de tal esforço constituirá uma contribuição da perspectiva de gênero para renovar o conhecimento e as práticas da Saúde Coletiva (SCHRAIBER et al, 2005).

GÊNERO E SAÚDE - PAPEL DO PROFISSIONAL NA ATENÇÃO BÁSICA

De acordo com Schraiber, Gomes e Couto (2005), há pelo menos três razões para trazer a temática de homens e masculinidade para os estudos de saúde e gênero. A primeira é por estimular cientistas e formuladores de políticas a enfrentar questões das inter-relações entre os gêneros. Em segundo lugar, por trazer novas temáticas para os estudos e as políticas em saúde da mulher, além de proporcionar novos olhares (de gênero) para antigos objetos da saúde das mulheres e dos homens; a terceira razão seria por ressaltar o entrelaçamento entre saúde, cidadania e direitos humanos.

Contudo, é importante refletirmos sobre as dificuldades de incorporação dos homens nos serviços de saúde, principalmente porque no imaginário social de gênero, incluindo aí o dos profissionais de saúde, esses espaços não condizem com as noções construídas de masculinidade. Assim, os serviços reproduzem na atenção os padrões tradicionais de cuidado, não integrando as questões de gênero ao atendimento.

Para conhecer mais sobre a incorporação dos homens nos serviços de saúde, sugerimos a leitura do artigo “CouTo, M. T. et al. o homem na atenção primária à saúde: discutindo (in)visibilidade a partir da perspectiva de gênero. Interface, Botucatu, v.14, n.33, p. 257 – 270, abr./jun. 2010.”

Há uma preocupação e a busca de serviços de saúde, de programas ou atividades que deem conta das inúmeras necessidades de saúde dos homens. Inicialmente a preocupação estava centrada na dificuldade encontrada por diversos profissionais da Atenção Básica em responder às diferentes demandas trazidas pelas mulheres, mas que também dependiam de ações direcionadas para seus respectivos parceiros. Entre estas, podemos listar o controle e a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a discussão sobre métodos contraceptivos e suas relações com o planejamento familiar, as diferentes situações de violência nas relações interpessoais, especialmente a violência praticada pelo parceiro. Todavia, os homens sentem mais dificuldades para serem atendidos, seja pelo tempo perdido na espera da assistência, seja por considerarem as UBS como um espaço feminilizado, o que provocaria nos homens a sensação de não pertencimento àquele espaço (FIGUEIREDO, 2005).

Dessa forma, é imprescindível reconhecer que gênero é, dentre outras categorias, ordenadora de práticas sociais e, assim, condiciona a percepção do mundo e o pensamento. Desse modo, atributos relacionados ao masculino – como invulnerabilidade, baixo autocuidado e baixa adesão às praticas de saúde (especialmente de prevenção), impaciência, entre outros – tornam as unidades de Atenção Básica espaços “generificados” e potencializam desigualdades sociais, invisibilizando necessidades e demandas dos homens e reforçando o estereótipo de que os serviços de ABS são espaços feminilizados (COUTO et al, 2010).

Assim, para uma atenção integral às pessoas em situação de violência, sejam mulheres ou homens, vítimas ou agressores, o profissional de saúde precisa conhecer as questões relacionadas ao gênero e sua relação com os tipos mais comuns de violência.

RESUMO DA UNIDADE

Nesta unidade discutimos a violência de gênero na vida adulta. Discorremos sobre as questões culturais envolvidas na violência de gênero contra as mulheres e os homens, sobre a necessidade de descontruir essa forte associação entre masculinidade e violência, e de perceber que nas relações conjugais tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas de violência.

As ações na Atenção Básica ainda são tímidas, e ressalta-se a rígida divisão dos gêneros, neste caso reproduzindo nos serviços de saúde maior atenção à saúde da mulher e à mulher vítima de violência. Evidenciamos também a importância de o profissional de saúde entender as relações entre gênero e violência, permitindo assim uma atenção integral às pessoas em situação de violência.